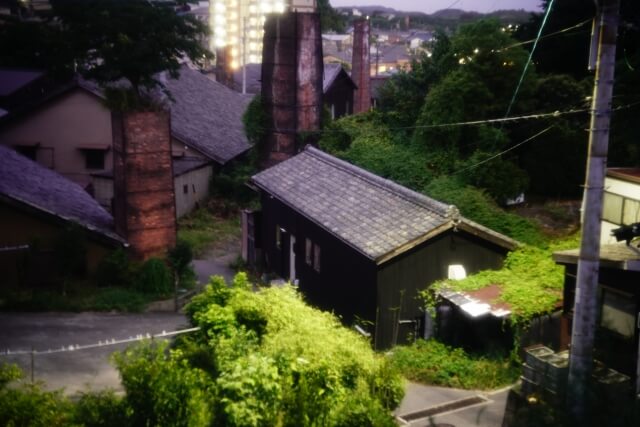

鎌倉時代など中世のころから焼き物文化がはじまり、日本各地でたくさんの窯ができ陶磁器を焼いてきました。しかし時代と共に滅びていった窯もたくさんあります。そこで小山富士夫氏が、その当時から現在にかけてずっと続いている窯を調べたところ、瀬戸と常滑、備前と丹波、信楽と越前の6か所の窯であることがわかり、これら六か所の窯を六古窯と名付けたのです。

瀬戸焼

瀬戸焼の窯は愛知県瀬戸市にあり、陶磁器が「瀬戸物」といわれる元となったところです。鎌倉時代の初期から始まり茶陶や食器、日用雑貨など多彩な陶磁器が作られてきました。日本で初めて釉薬を施して焼かれたことが有名で、室町時代までに作られた焼き物は「古瀬戸」と呼ばれています。瀬戸には、焼き物の原料となる粘土やガラスの原料となる珪砂豊富にあったため、陶器も磁器も両方作れる窯業として発展してきたのです。以前は灰釉陶器が主でしたが、現代は染付や絵付けなどたくさんの種類の焼き物があります。

https://www.jtopia.co.jp/blog/1000%e5%b9%b4%e3%81%ae%e4%bc%9d%e7%b5%b1%e3%82%92%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%81%e3%81%ab%ef%bc%81%e6%84%9b%e7%9f%a5%e3%81%8c%e8%aa%87%e3%82%8b%e7%80%ac%e6%88%b8%e7%84%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2/

常滑焼

常滑焼も愛知県の常滑市の焼き物で、もともと大きな壺や瓶など大物を作っていた窯ですが、江戸時代に急須が誕生してからそれが有名になりました。常滑市のある知多半島は良質な陶土に恵まれいて、酸化鉄を含む朱泥といわれる土を使って赤褐色の焼き上がりになる陶器づくりが特徴です。釉薬を使わず素焼きですが、それでも日常的に使う食器として強度は十分です。急須も赤褐色のものが、常滑焼の代表作となっています。

https://www.jtopia.co.jp/blog/%e5%b8%b8%e6%bb%91%e7%84%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%82%84%e5%b8%b8%e6%bb%91%e7%84%bc%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%80%81%e4%bd%9c%e5%ae%b6%e3%82%84%e7%aa%af%e5%85%83%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%82%92/

備前焼

備前焼は岡山県備前市が窯元で、釉薬を使わず1,200度から1,300度の高温で焼く焼き締めの陶器で、窯の中の炎によって多彩な色や模様が作られることが特徴の焼き物です。高温で2週間もかけて焼き締めをするので、強度が高くすり鉢や大甕などを作ってきました。現在は微細な気孔があって通気性にも優れているので、花瓶やビールグラスによく使われます。

https://www.jtopia.co.jp/blog/%e7%94%b0%e3%82%93%e3%81%bc%e3%81%ae%e5%9c%9f%e3%81%8b%e3%82%89%e7%94%9f%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%9f%e5%82%99%e5%89%8d%e7%84%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%be%b4-2/

丹波焼

丹波焼の窯元は兵庫県丹波市にあり、焼き締めをする際にかかった灰によって自然で明るい色の自然釉が装飾となっていることが特徴的な焼き物です。その灰は木炭の灰だけでなく、藁や栗のイガなども使用します。また日本では珍しい左回転の「蹴りロクロ」の技術も丹波焼独特の技法となって、現在にも引き継がれています。

https://www.jtopia.co.jp/blog/%e4%ba%ac%e7%84%bc%e3%81%a8%e3%82%82%e9%96%a2%e4%bf%82%e3%81%82%e3%82%8a%ef%bc%9f%e4%b8%b9%e6%b3%a2%e7%ab%8b%e6%9d%ad%e7%84%bc%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%a8%e7%89%b9%e5%be%b4/

信楽焼

信楽焼き滋賀県信楽町の焼き物で、白い石粒が混じったざらっとした質感の独特な地元の土を使って、焼き締めで焼き上げます。焼き上がりが明るく仕上がり、花器や茶道具などにも使われます。狸の置物がたくさん作られていることでも有名です。

https://www.jtopia.co.jp/blog/%e3%82%82%e3%81%97%e3%81%8b%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%a8%e5%82%99%e5%89%8d%e7%84%bc%ef%bc%81%ef%bc%9f%e5%9c%9f%e3%81%a7%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9f%e4%bf%a1%e6%a5%bd%e7%84%bc%e3%81%a8%e7%9f%b3%e3%81%a7/

越前焼

越前焼は福井県宮崎村が窯元で、常滑の土よりも耐火温度の高い土を使っているので、堅くて重厚な趣の器や壺が焼き締めで焼き上げられています。釉薬を使わずに焼きますが、高温で焼き締められる間に薪の灰が焼き物に流れ込んで自然な釉が独特な風合いを醸し出します。明治時代以降一時は衰退し廃絶の危機に追い込まれましたが、1970年に越前陶芸村ができたことで、観光客が訪れるようになり復興をしたという経緯があります。

https://www.jtopia.co.jp/blog/%e5%8c%97%e9%99%b8%e6%9c%80%e5%8f%a4%e3%81%ae%e7%84%bc%e3%81%8d%e7%89%a9%ef%bc%9f%ef%bc%81%e8%b6%8a%e5%89%8d%e7%84%bc%e3%81%ae%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%82%84%e7%aa%af%e5%85%83%e3%81%be%e3%81%a7/