Blog

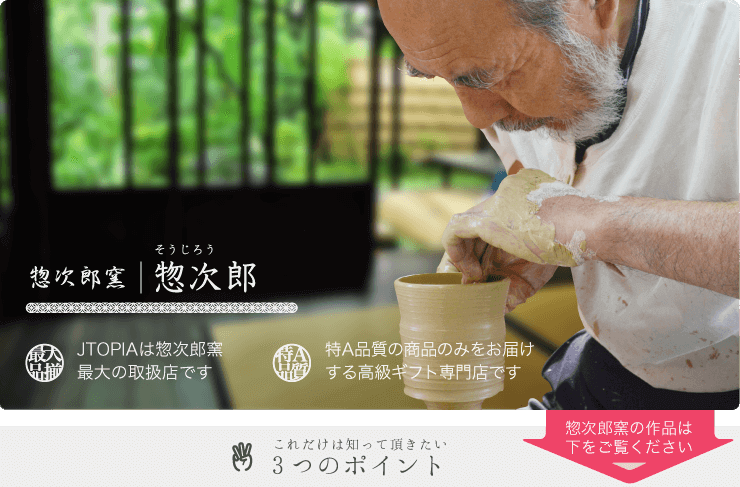

惣次郎窯は、国から卓越した技術者に与えられる称号である現代の名工を持つ大串惣次郎が始めた窯元であり、手轆轤技術の原点である丸物だけではなく、色々な変化を楽しむことができる焼き物や、現代的な感覚を取り入れた染付の美しい作品をつくっているという点が特徴的です。 卓越した技術者として 大串惣次郎は現代の名工、黄綬褒章ダブル受賞しているほどの実力者であり、有田焼が好きな人の中には名前を...

もっと見る

有田焼と一口に言っても様々な窯元が存在します。その内のひとつに挙げられるやま平窯は、戦後間もなくに前身である山平窯が創業され、法人化に至ったのは1972年のことです。古くから業務用食器に特化してきた歴史を持ち、やま平窯の名を一躍世に広めたのが、エッグシェルと呼ばれる食器の商品化をした頃です。メディアへの登場以降、その優れた品質やデザイン性が認知され、現在では業務用だけでなく一般家庭からも広...

もっと見る

小鹿田焼と書いて「おんたやき」と言いますが、大分県日田市の皿山付近の小鹿田地域で作られる事からその名が付きました。昭和時代の思想家、柳宗悦が「日田の皿山」にて「世界一の民陶」と絶賛した代物である上に、1995年に国の無形重要文化財に指定されており、伝統工芸品として歴史ある品物と言えます。小鹿田焼の正式な発祥年数は現代に至るまで特定されていませんが、江戸中頃の1705年~35年の間に現在の福...

もっと見る

東京は銀座6丁目!佐賀県有田が誇る有田焼の名門「香蘭社」とは!!

有田焼の歴史をひも解くと、燦然と輝いている企業があります。 それが佐賀県有田に拠点を置くセラミックスメーカー「香蘭社」です。創業は明治12年(1879年)で、九州で最初に設立された企業法人でした。東京では銀座6丁目にあります。有田焼の技術を活かし、磁器製絶縁碍子を日本で初めて造ったなど、技術力の高さで定評があったようです。 有田焼メーカーの老舗「香蘭社」について詳しく知ろう!! ...

もっと見る

江戸(東京)から世界に誇る「日本の伝統工芸(文化)」代表的作品とは!

東京オリンピックまでに知っておこう!紹介したい江戸の伝統工芸品について!! 江戸幕府が開かれてから約300年の間に、様々な文化が誕生してきました。 もちろん伝統工芸も例外ではなく、伝統を受け継ぐ後継者により完成される芸術品は、数百年経った現在でも根強い人気を誇っています。 では江戸の伝統工芸にはどういうものがあるのか、代表的なものを幾つか紹介します。 江戸(東京)の工芸 江戸の伝統...

もっと見る

無異名焼の歴史 無異名焼きとは、佐渡金山で算出される無名異という土を用いる焼き物のことを言います。無名異は多く酸化鉄が多く含まれた赤土のことで、かつては漢方薬としても重宝されていた土です。無名異焼の歴史は古く、1819年に佐渡金山の坑内から採れる無名異を使って伊藤甚平が楽焼を製造したのが始まりです。1857年になると伊藤富太郎という人物が、がその無名異で本焼を始めました。 最初は...

もっと見る

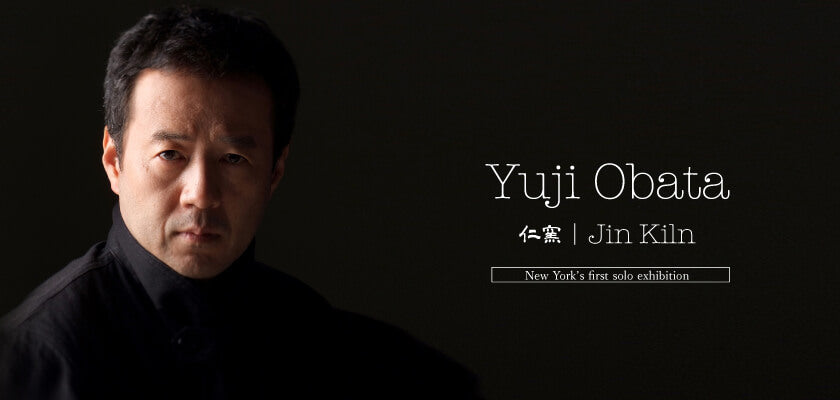

近年、数ある有田の窯元の中でもとりわけ注目が集まっているのが、仁窯です。仁窯は、陶芸家の小畑裕司が当主をつとめる窯であり、濁手と呼ばれる乳白色の磁肌をベースに余白の美と繊細な色絵を特徴とする有田焼の一派である柿右衛門様式を踏襲しています。日本の皇室にも作品を献上しており、名実と共に有田焼を代表する名匠と言えます。 伝統感覚を踏襲したモダンな有田焼 仁窯の歴史を担う小畑裕司は、伝...

もっと見る

有田焼百田陶園の「1616/aritajapan」は、磁器本来の白とシンプルモダンが魅力

有田焼百田陶園は、白を基調としたモダンな有田焼のブランド「1616/arita japan」(有田焼1616)を運営しています。有田焼とは思えないユニークなブランド名ですが、どのような商品を販売しているのでしょうか。 百田陶園の有田焼1616は磁器本来の白の世界を楽しめる 有田焼の商社である百田陶園が販売する有田焼1616は、有田焼の伝統的な技法を用いながら、北欧風のモダンなデザイ...

もっと見る

日本人なら知っておくべき!?日本の伝統工芸品「有田焼」の作り方!

日本を代表する工芸品「有田焼」ですが、その作り方を知ってる方は日本人の中にもそこまで多くはいらっしゃらないようです!なので、本記事では「STEP1(第一段階)~STEP5(第五段階)で有田焼の作り方」をお伝えし「興味深いデザインの有田焼」までご紹介しちゃいます!! 日本の焼き物文化を学んでみましょう!! 有田焼の作り方! 有田焼の作り方! かつて経済産業省のクール・ジャパンのイベ...

もっと見る

有田焼は佐賀県有田町を中心として焼かれる磁器ですが、その中に伝作窯、シャイニングチャイナと呼ばれる窯元があります。有田焼は江戸時代から作られており、今ではもちろん伝統工芸品にも指定されていますが、その中で異端児と呼ばれる伝作窯とはどんな窯元なのでしょうか。 名前の由来 まず伝作という名前の由来ですが、これは伝統を作るという意味合いが込められています。これだけでも異端と称されることの...

もっと見る