Blog

伊賀焼の歴史は三重県伊賀市にて鎌倉時代に生産が始まったと言われています。元々は水瓶やすり鉢など日常的に使用される雑器類が中心で、使用している土も信楽焼と同じ琵琶湖層由来であったため信楽焼と同じものと捉えられていました。しかし、天正年間の後期に当時の伊賀領主であった筒井定次が阿山の槙山窯において茶の湯に用いるための茶壺や茶入、水差などを焼き始めたところ、「水差、花生は伊賀に勝るものなし」と言...

もっと見る

会津本郷焼の歴史 会津本郷焼の歴史は戦国時代にさかのぼります。戦国時代に蒲生氏郷公が黒川城の屋根瓦を焼かせたのが始めとされており、のちに会津松平藩の保科公の御用窯となりました。御用窯となったことで陶磁器の生産量は多くなったのですが、戊辰戦争により戦火で製陶工場が焼かれ一時期は成り立たなくなったことがあります。その後も大正5年、大火により工場の大半を焼失してしまいましたが、村一丸となり...

もっと見る

世界中で愛された日本芸術の最高峰有田焼。400年以上の歴史を持つ日本を代表する陶磁器ですが、いったいどのような歴史を背景に現代に受け継がれてきたのでしょうか?今回はその全貌を明らかにします。 400年続く有田焼の歴史と伝統 有田焼とは色とりどりの絵具で彩色された日本を代表する陶磁器です。その歴史は古く400年前の江戸時代に遡ります。17世紀初めに佐賀県の有田で1人の陶工が泉山...

もっと見る

有田焼は日本の焼き物の中で最も有名ですが、窯元によってそれぞれ特徴が異なっており、いろんな作品をチェックすることにより、魅力を知ってお気に入りの商品を見つけて購入ができます。有田焼の伝統をしっかりと守りながら、新しい時代の変化に合わせて、新しいもの作りに挑戦する方もたくさんいます。日本の伝統を守りつつ、新しいことに挑戦をする若い作家も登場しているため、いろんな作品に注目する楽しみ方がありま...

もっと見る

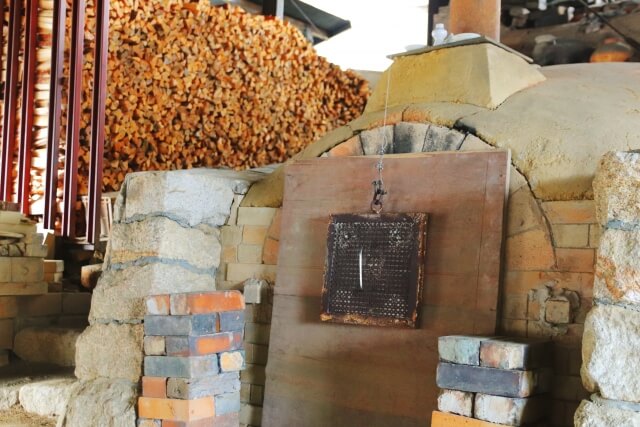

丹波立杭焼の歴史・発祥は、平安時代末期から鎌倉時代のはじめにあります。桃山時代までは窖窯が使われていたのですが、慶長の頃に登窯が使われ始め、この時代からとり入れられた蹴りろくろと一緒に伝統技術が現在に引き継がれています。 壺やすり鉢などが主な製品として愛されていましたが、江戸時代の前期に入ると茶碗や茶入、水指などが作られるようになり、その後篠山藩の保護育成により多くの名工が腕を競うことで、...

もっと見る

波佐見焼は、大衆向け陶磁器の生産に向いており、江戸時代から連房式登窯で生産してきたという歴史があります。その特徴は、陶磁器の中でも安くて丈夫というものです。また、大量生産する時には、個体差が少ないというのは必要な要素であり、波佐見焼は個体差が少ないので、新しい物を作って多くの人々に使ってもらいたいというニーズに適しています。 大量生産とデザイン性 新しいブランドが生まれ続けてお...

もっと見る

日本酒をのむ際に使用する器。皆さんは何を使われていらっしゃいますか?ぐい呑み?盃?カップ、もしくはグラスでしょうか? そもそもお猪口とぐい呑みの違いはどうなっているのでしょうか?最近はテーブルマナーに世間の焦点が当たることが多くなり、器の種類や使い方についても興味を持たれる方が多くいらっしゃるようになりました。 そこで今回はぐい呑みとお猪口の違いについてスポットライトを当ててみ...

もっと見る

一日が終わった時にたしなむ、仕事終わりの一杯、日ごろのねぎらいを込めた休日の一献。日々の晩酌になじむ特別オシャレな器をプレゼントに。いつものお酒がより楽しく、美味しく飲めるようになるとっておきの酒器を紹介いたします。 ⒈ビールが美味しくなる酒器!有田焼のペアビアカップ 仕事終わりにはとびっきり美味しいビールが飲みたい!そんな男性へのニーズに応えた特別のペアビアカップ...

もっと見る

鉛毒について 普段の食事からもごく微量摂取することもある鉛。電池などの工業製品にはよく使われています。ですが、一定以上の量を体内に取り込むと、鉛中毒が発症するようです。 特に普段使いしている食器たち。その中に人体に影響がある成分が使われていたら嫌ですよね。 中国産土鍋から基準以上の鉛が検出されたらしいです。。。 中国産の土鍋から鉛が溶け出し、かなりの問...

もっと見る