Blog

染付とは? 染付が歴史的に登場をするのは、大陸中国を唐が治めていた時代であり、9世紀ごろまで遡ると言われています。それまででも文様を施したりするのは、世界中の遺跡などの発掘した陶器類にはよく見られた技法で、殺風景な当時の暮らしに趣向を凝らした形で発展したのは確かです。 実際に縄文土器や弥生土器などの土器類にも独特の文様を施しているのを見て取ることができ、当たり前のこととして発展してい...

もっと見る

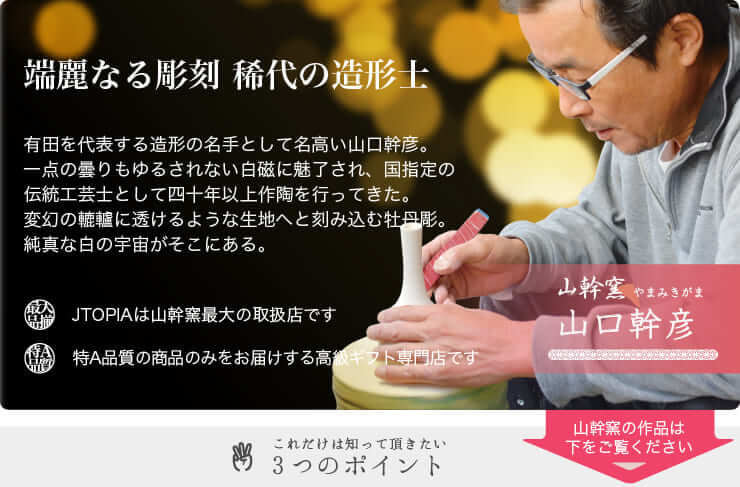

九州の佐賀県有田町を中心とした地域で製造されている有田焼は、江戸時代までは伊万里焼・肥前焼とも呼ばれていましたが、透明感のある滑らかな質感が好まれ日本だけでなく海外にも愛好者が多い焼き物です。有田焼の最大の特徴は白色粘土とガラス質の長石・珪石を使用した白さを活かした白磁や、模様を施した陽刻や赤・黄・緑・紫などで絵付けをした色絵、藍色の呉須で絵付けをした染付などシンプルなものから芸術的な価値...

もっと見る

100歳の誕生日を祝う百寿・紀寿とは 百寿・紀寿とは100歳になったことを喜ぶ長寿祝いで、その由来と意味には「100」という数字が関わっています。まず百寿の名前の由来と意味は文字通り、「100歳を迎えて目出度い」ですが、紀寿の場合は「一世紀も生きておめでとう」という意味合いが強いです。 テーマカラーは白 いずれにしても数え年が100歳になったら祝福し、テーマカラーである白色...

もっと見る

退職祝いの熨斗や表書き 退職祝いとは、今までの感謝の思いと労いの意味を込めて、お世話になった上司や同僚に記念になるプレゼントを贈ることを言います。定年退職や寿退職など同じ退職でもいろいろありますが、何れも人生における大きな節目になるため、贈る人に喜ばれる品物を選ぶと共にマナーにも注意する必要があります。品物に付ける熨斗の表書きは退職理由によって異なりますが、定年退職の場合は長い年月に...

もっと見る

縄文土器 日本では12000年前から、土器が作られていたとされています。次いで古いのが縄文式のもので、これは一般的な用具として約8000年前から作られていて世界で最も古い土器の一つとなってきます。 縄文式のものは、粘土の輪を積み上げて表面から縄などを使ってつなぎ目を圧着することで器にしています。圧着に使われた縄の跡が装飾的な効果をもたらすことで縄文という名がつけられたのです。 初期の...

もっと見る

有田町で観光したい人におすすめの体験観光が体験工房ろくろ座での、陶芸体験になります。 有田町は有田焼で有名です。17世紀初頭に朝鮮出兵の際に、有田を含んだ肥前の領主に同行してきた陶工のうちの一人が有田東部で白磁鉱を発見しそこで窯を開いて日本で初めて白磁を焼いたとされる歴史があります。そこから400年間、食器や美術工芸品を中心に有田焼が焼かれ続けたとされています。 そんな有田焼は、様々な表現...

もっと見る

白寿祝いとは 白寿祝いとは、長寿祝いの一つで99歳のお祝いのことを言います。白寿の名称の由来と意味は、漢字の百から上部の一を取ると白という漢字になることからきています。数字の100から1を引いた99になぞらえて、99歳のお祝いを白寿というようになったといわれています。当時は、99歳まで長生きすることが大変珍しかったため、白寿のお祝いをすることはほとんどありませんでした。長寿祝いは室町...

もっと見る東アジアの文化として根付いているのが、ガラス成分の入った土を使って皿やつぼの形に焼成した陶磁器です。ガラスの成分が入っていることが条件の陶磁器ですが、土は自然環境によって変わるので各地区で独自の陶磁器が作られています。独自に作り上げられる陶磁器の中で、特に古い歴史を持つのが青磁です。青磁は中国で作られる陶磁器であり、青色もしくは青緑色をしている特徴があります。この青磁の歴史はとても古く、日...

もっと見る白磁とは、白色の素地に透明な釉薬を施した磁器のことを言います。その歴史は古く、中国六朝時代に起こりました。青磁の製造技術の完成に伴い、発展していきたと言われています。唐時代になるとその生産が本格化しました。当時は南部には青磁、北部には白磁を焼く窯が多かったようです。国民の生活が豊かになり、文化・芸術が最も発達した北宋時代には中国全土に陶磁窯が築かれて名品が多く出回るようになりました。また、...

もっと見る古い時代からベトナムでは焼き物が作られ、歴史的な価値があるといわれています。最初の頃は素焼きで作られたものが多かったですが、紀元前二千年頃になると表面に模様が作られるようになりました。紀元前千年になると中国から多くの文化が来て、窯で焼く時に釉薬が使われるようになりました。釉薬が使われてからは表面に絵を描くなどの、特別な方法で作られています。十世紀の頃になると中国の影響が薄くなって、青磁の...

もっと見る